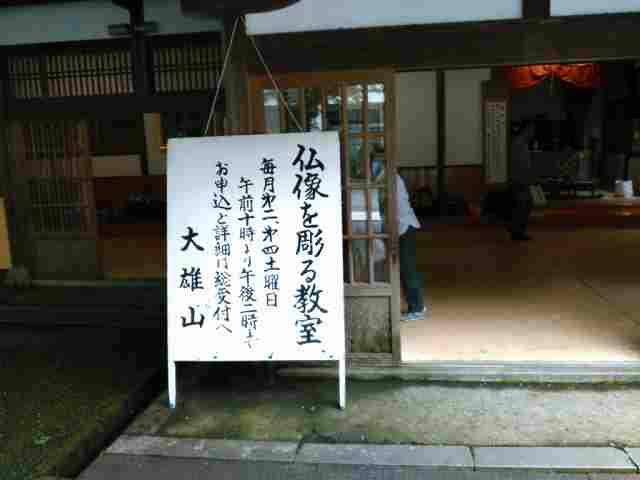

大雄山最乗寺 仏像を彫る教室の紹介

大雄山の仏像を彫る教室に入会させていただきました。まだ三体目で未熟な初心者の私ですが、仏像彫刻を始める方の参考になるようにと思い書きました。教室は大雄山最乗寺の境内の一郭で、仏像彫刻には最適の環境です。

この教室は教養講座のカルチャースクールとは違い、仏像彫刻を楽しむ同好会的な面もあり、本格的な彫刻の製作はもちろんのこと、僧侶の資格を合わせ持つ仏師小清水先生が、仏像の本質的な見方も説明指導されています。

先生は鉈彫りの仏師で、古来からの仏像の知識に非常たけており、仏像の解釈も詳しく説明されます。

■#1ページ-教室紹介と作品、#2ページ-道具類、#3ページ-刃物研ぎです。。

教室の入会案内とお知らせ等は次を参照ください。

大雄山 最乗寺(南足柄市)仏像を彫る教室■彫刻するにはノミと彫刻刀を砥ぐ必要があります。ここでは研ぎ師の吉○さんが指導されています。一般的な研ぎと違い?、私には初めての経験がたくさんあります。

研ぎは#2ページに記載しました。

■私の製作した作品を入会した当初から順番に紹介します。

一体目;聖観音像。二体目;白衣観音像。三体目;大黒天。四体目;文殊菩薩(童子)五体目;大雄山天狗。六体目;如意輪観音菩薩像(弥勒菩薩 半跏思惟像)。七体目;地蔵菩薩。;六地蔵菩薩。かわいいお地蔵さま。

仏像を彫る教室の開講

作品展の入り口に掲示板があり、以下が記されています。

「山主老師様のご発願により大雄山の杉ご霊木で仏像を彫る教室が彫刻師小清水頂山先生のご指導により平成十二年九月に開講されました。毎月二回の教室で彫られて完成した方々の仏像は特別祈祷(開眼供養)を行います。 その仏像をここに展示いたしました。 大雄山 最乗寺」

…… ちょっと一言 ……

四季折々の境内の風情の中で仏像を彫ることは、普段の生活では味わえない経験です。また情報交換の場でもあります。

■小清水先生は90歳を超え、また研ぎの吉○さんは90歳に真近いお年です。お二人とも貴重な経験の持ち主であり、まだお元気で現役です。そのノウハウを出来るだけ記述するように努めました。

入会すると、2体目まで樹齢500年前後の杉のご霊木を使い、主に経験豊富な世話役の西○さんが指導されます。会員の指導と相談も行うので、負担も大きく、感謝に堪えません。また教室は会員の自主運営です。

■更新内容(サイト全体): 更新情報

■2025年08月01日:仏像彫刻#2作品ページ、百済観音、#4(22)手動研磨器追加

1 仏像教室(1)(写真をクリック PC用)

教室は月二回、大黒天が祀られている瑠璃門に続く回廊の広くなったエリアで開催されます。教室の奥に大黒天が祀られています。

2 仏像教室(2)(写真をクリック PC用)

通常は15~30人程出席されます。シートを敷き、座布団を置き、小さな作業台を使い彫刻します。毎月の最初の日は、作業前に寺のお坊さんに従って般若心経と普回向を唱えます。

この教室では、入会すると最初に原図の図面を手書きで複写し、すぐに仏像を彫ります。

3 先生(仏師)のお言葉(写真をクリック PC用)

■2022年8月に小清水頂山先生が逝去されました。 私にとっては、まだご指導をいただく事がたくさんあり、期待をしていました。コロナウイルスの感染拡大で教室の休校が長引き、 しばらくお会いできませんでした。 たいへん残念に思います。先生は製作の経験豊富さに加え、優れた技量をお持ちで、 深い識見で仏像を見ることが出来、貴重なお方でした。 謹んでご冥福をお祈りいたします。

■常日頃、先生が教室の皆さんに指導されている主な言葉を集め、列記しました。先生は冗談を言い、普段は穏やかな笑顔でいますが、いったん仏像を手にとると、急に顔の表情が変わり、目が輝きます。また、最初にほめてからチェックをします。

■(1)心を込めて彫ること(技術面が優先されやすいが心が優先)(2)ヘタでも良いから丁寧に彫る(3)誰が見ても良いと思うものを彫る(4)個性があっても良い(5)競争はしない。(6)ダイナミックに彫る。(7)仏像が訴える力を表現する

(8)常に体の裸の線を意識する(裸に衣を着ている)(9)目鼻口耳手足の左右の大きさが同じで、位置が正しく、像全体もバランスが取れていること。初心者は指摘されても、どこが違うのか解らないことが多い。先生は眼鏡を使わず、視力は抜群。

(10)足は顔より難しい(11)図面を作ること(12)縦横の中心線(縦線は太く、前後左右)を書く。消えたら再度書く(左右対称のチェックと基準に必要) (13)仏像の頭が木の上側にする。(14)三体目が完了すると自分で彫れるようになる。(15)如来と菩薩の仏像は三十二の特徴を持つ(さらに八十に細かく分かれている)

■「心を込めて彫ること」「ヘタでも良いから丁寧に」は先生がいつも強く求めるものです。仏像を良く理解し、仏像の意図する教えが表現できるよう丁寧に彫り、そして、技術は常日頃、鍛錬する必要があると思われます。

参考に次の”一刀三礼”を参照ください。

4 一刀三礼(いっとうさんらい)で心を込めて仏像を彫る(写真をクリック PC用)

■昔の仏師は、本当の仏を彫刻しようとしたと言われています。製作依頼者の心を受け止め、心眼(しんがん)で観音さまの姿が拝めるまで修業します(坐禅や身を淨め)。

そして工房に、しめなわを張り結界します。心を統一して、木の中に観音さまの姿が浮んでくるまで心を静めます。観音さまの姿が拝めるようになったら、香をたき彫刻を始めます。

■像が消えると、彫るのをやめて結界から出て、結界の周囲を歩いて廻ります。これを何度も繰り返して彫刻を続けます。これが一刀三礼です。昔の仏師は、このように心を込めて彫っていました。仏像を彫ることがそのまま仏道であったように思えます。

一刀三礼の意味は一刀彫るごとに三礼するのではありません。

(上記は眞言律宗 観音寺の今月のミニ法話の「一刀三礼」の一部を要約させていただきました。)

■写真は仏像教室の傍に祀られている大黒天です。

5 作品展(写真をクリック PC用)

毎年9月に宝物殿で作品展を開き、各自の作品を展示します。手前の左右と奥の正面、奥の左右(見えない)にも展示されます。

6 開眼供養(写真をクリック PC用)

完成した仏像は毎年10月に道了尊の御真殿(写真)で開眼供養の祈祷を行います。全員そろって参加し祈祷を受けます。お経の転読で体が引き締まります。

7 (写真をクリック PC用)

開眼供養された仏像には大雄山の焼き印が押され、祈祷した証書をいただきます。