このページは最新の作品をページトップに掲載しています。

仏像製作 百済観音

34 百済観音(1)(写真をクリック PC用)

■何となく惹かれて彫刻しました。

見た目はシンプルですが、直線と曲線そして曲面で構成され、衣紋のバランスが崩れないように気を使いました。

■サイズ:額口高:25.5cm、台と光背を含めた全高が41.0cmでヒノキ材です。

35 百済観音(2)(写真をクリック PC用)

実物の写真より少し体型を太目に彫っています。

水瓶の角度も実像のように少し傾けています。

36 百済観音(3)(写真をクリック PC用)

■体型が8頭身で少し猫背?に見えます。

37 百済観音(4)(写真をクリック PC用)

背面の衣紋は直線が目立ちます。

光背や彩色された部分は不鮮明な個所が多く、自分のイメージで彫っています。

38 百済観音(5)(写真をクリック PC用)

衣紋の厚みが浅いのでメリハリがあまり感じられません。

39 百済観音(6)(写真をクリック PC用)

仏像が小さいこともあり、表情が思うように作れませんでした。

大切な化仏は5mm高と小さすぎて刻印は出来ず。

宝冠や装飾品は真鍮板をマイナスドライバーで彫刻しています。

40 百済観音(7)(写真をクリック PC用)

部品図です。

蓮華座は本体と一体ものでしたがノコで切り離し、彫刻しています。

支柱の補強部品は接着済みです。

仏像製作 六地蔵菩薩

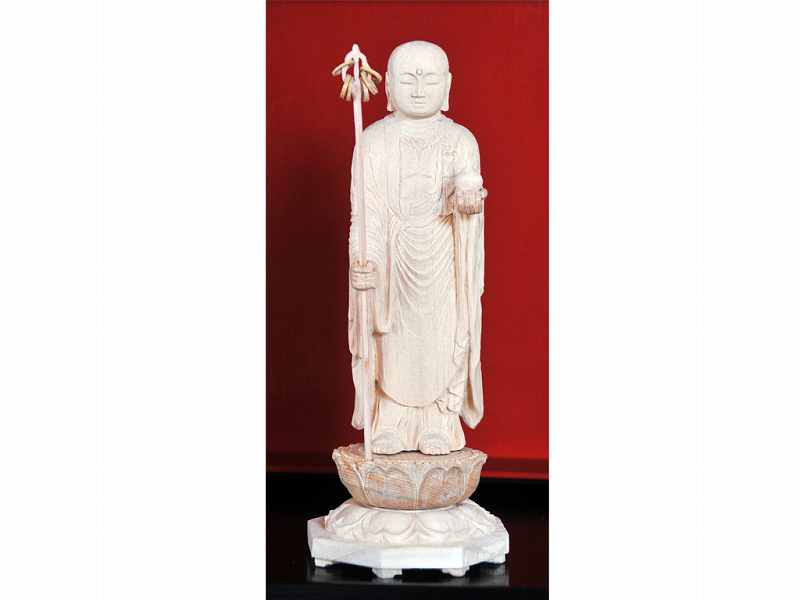

30 六地蔵菩薩(1)(写真をクリック PC用)

2024年10月に行われた教室の作品展に出品した仏像です。

蓮台と光背を含めた全高が26.0cmでヒノキ材です。

■最初は持ち物を 仏像ごとに変えるつもりでしたが 、中尊寺の六地蔵は 同じ 持ち物 であり 、特に決まりはないようなので 全部同じにしました。

31 六地蔵菩薩(2)(写真をクリック PC用)

サイズ が小さいので 彫るのに 結構 神経を 使っています 。 未熟なため、同じ仏像を彫ったつもりでも、皆違いました。

32 六地蔵菩薩(3)(写真をクリック PC用)

この一体だけ小さいので蓮台を変えてあります。

33 かわいいお地蔵さま (写真をクリック PC用)

仏像彫刻を始めた頃に購入した本に記載されていたお地蔵さまです。

右が全高11.0cm。左が手のひらサイズの9.0cmのヒノキ材です。

■当時彫ったこの仏像の仕上がりが 今一歩のため、今回少し修正し、掲載しました 。 このような木彫りの仏像は かわいいだけでなく癒しの仏像になるかもしれません。

何時もむずかしい仏像を彫っていて、このような仏像を彫って眺めると気が休まります。

仏像製作 地蔵菩薩 仏像7体目

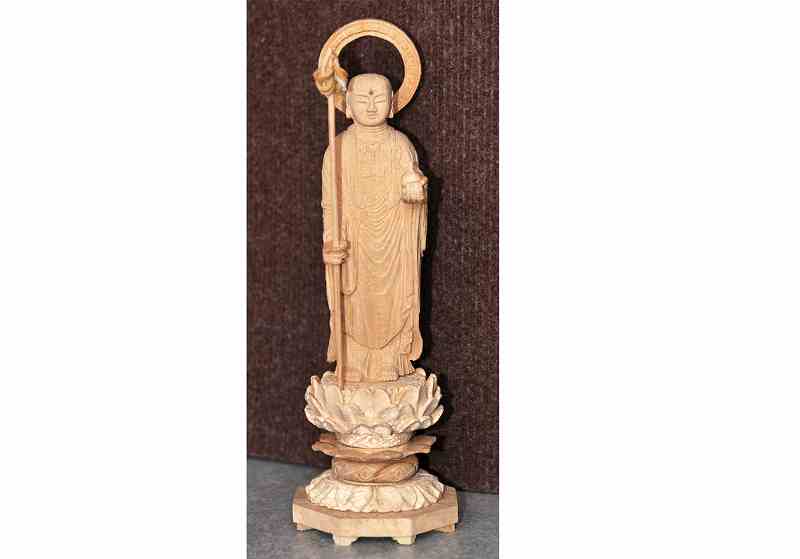

26 七体目 地蔵菩薩(1)(写真をクリック PC用)

地蔵菩薩は観音菩薩と共に昔から庶民の信仰を集め、全国各地で石仏の形で多く見かけます。しかしお寺のご本尊としてあまり見かけないのは不思議な気がします。

■釈迦如来が入滅後、弥勒菩薩が未来この世界に現れ、悟りを開き、人々を救済するとされますが、それまでの間、”衆生を救済することをお釈迦さまから委ねられている”とあります。

27 七体目 地蔵菩薩(2)(写真をクリック PC用)

しばらく製作を中断していましたが、地蔵菩薩に挑戦しました。

サイズ:額口高5.5寸(16.5cm)、台を含む総長:22cm 材料:ヒノキ

■材料は彫刻用ヒノキですが、像本体と台座の木は同一の木でなく、見た感じに少し違和感があります。

■ヒノキの材質と削り具合は木の部位、年数などで違いがあります。(価格が違うようです)

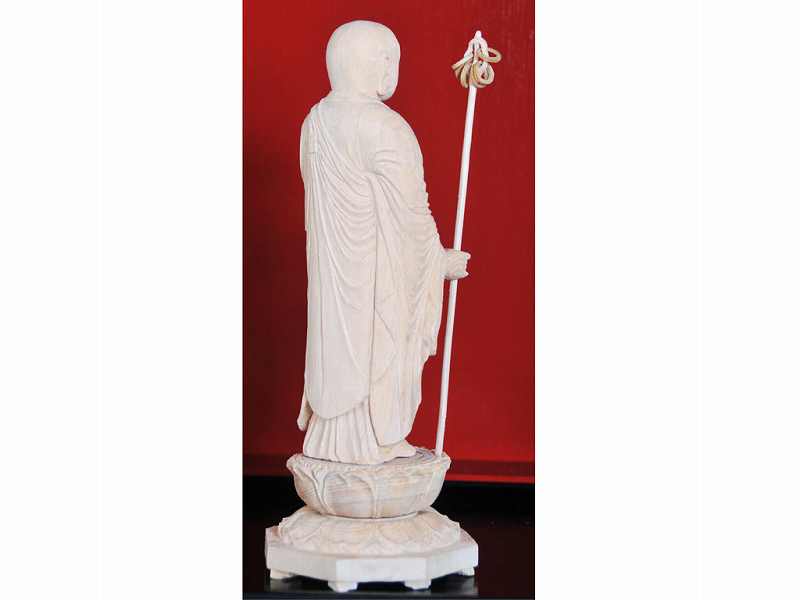

28 七体目 地蔵菩薩(3)(写真をクリック PC用)

サイズが小さく、細かい部分を彫るのにかなり苦労しました。

■仕上げの時は殆ど拡大鏡を使用しました。像が小さいので頭部は少し大きめにしてあります。

■像が小さいので少し手抜きをしましたが、手抜きをすると、全体のバランスが崩れるので、できるならしないほうが良いと思います。

■台座はシンプルな蓮華座に反り花にしました。錫杖の環は金属でなく竹の輪切りにしてみました。

■白毫はサイズが小さく、水晶では加工が難しいので少し楽なメキシコアワビにしました。

29 七体目 地蔵菩薩(4)(写真をクリック PC用)

衣が流れるようにバランス良く表現するのが難しく、経験不足が身に沁みました。

■彫刻刀の電動研磨器を作りましたので、研ぎのぺージに記載してあります。

仏像製作 如意輪観音菩薩 仏像6体目

21 六体目 如意輪観音菩薩(1)(写真をクリック PC用)

中宮寺の如意輪観音菩薩に挑戦しました。(弥勒菩薩 半跏思惟像)使用材はヒノキで、全高≒21cm(光背含まず)です。(実物は全高≒170cm?)

できるだけ実物を模するように努めましたが、形が複雑で、不明な個所が多く、思った以上に時間と手間がかかりました。

添付の写真は少し下から上向きに撮影しているので反花側が大きく見えます。図面を作る際に参考にした写真も反花側が大きいのでかなり修正が必要でした。

目の形は良くわからないので適当です。また口の巾が6.0mm弱と小さく、思うように彫れていません。

部品の構成は台座を含む本体、反花台、左足(本体に接着)、左足用蓮の踏台、光背、光背用支柱です。

22 六体目 如意輪観音(2)(写真をクリック PC用)

この仏像は微笑み(ほほえみ)の菩薩と言われ、 仏像に関心のある人達に人気のようです。この仏像が何故微笑んでいるのか以前から気になっていました。後述の、NHKで放映したシルクロード・美の回廊Ⅱ「“微笑み”がきた道」微笑みの弥勒の源流を訪ねる“を観て納得できました。

製作は飛鳥 白鳳時代で、現在では美術品としての価値が高いようですが、当時はそれ以上に宗教的に深い意味があったかもしれません。仏像の造られた時代とその背景を知れば、宗教的な面も踏まえ、より仏像への認識が増すと思われます。

23 六体目 如意輪観音(3)(写真をクリック PC用)

*“シルクロードの旅“*

漫画家のヤマザキマリさんが、中宮寺の如意輪観音菩薩の”微笑み”の源流をシルクロードをさかのぼって訪ねる放送です。最初は

①麦積山44窟535-556年 西魏第80窟477-499年 北魏中期麦積山の仏達も、その多くが弥勒菩薩。

微笑みの伝承は5世紀~6世紀の間だけその後微笑みは消えてしまうのです。

②敦煌 莫高窟 微笑みの弥勒

③炳霊寺(へいれいじ)386-534年北魏

炳霊はチベット語で”十万の弥勒が集まる場所”という意味です。激動の時代に生まれた微笑みの弥勒菩薩を

炳霊寺文物保護研究所の曹学文さんに案内していただき、次の説明がありました。

24 六体目 如意輪観音(4)(写真をクリック PC用)

石窟群第126窟の扉のカギを開けて中に入り、これが”微笑みの弥勒”ですと指さされました。

当時は戦乱の時代で、「今日は家族がみんな生きているけれど、明日は男は兵隊にとられてしまうかもしれないし、今日はまだ生きているけれど、あしたは死んでしまうかもしれない。だから人々は未来に希望を託すしかなかったのです。だからこそ”弥勒の微笑み”にすがったのです。」

そしてマリさんとナレーションによると、戦乱の絶えなかった5、6世紀、不安のどん底に置かれた人々、微笑みは安堵を与え、そして将来を約束する表情だったのです。第126窟に石から掘り出されたとは思えない柔らかい表情の微笑み、救いの微笑み、当時の人々の切なる思いが託されていました。

25 六体目 如意輪観音(5)(写真をクリック PC用)

像は台の上に腰掛け、両足は下におろして膝下で交差し、衣のひだ形状(T字模様)は如意輪観音菩薩と同じでした。塗料はかなり剥げていましたが、まだ表情は十分に読み取れました。

中国最古の石窟がある炳霊寺を訪ねることで、微笑みの謎が解明されました。1500年前の微笑みの弥勒、これが弥勒信仰が盛んであったシルクロード交易を通して、終着点「奈良」に弥勒信仰とともに伝わりました。

仏像製作 大雄山大天狗 仏像5体目

14 五体目 大天狗(1)(写真をクリック PC用)

コロナウイルスの影響で仏像教室がしばらく休講になり、いつ開講になるかわからない状態です。以前に納会でいただいた大雄山の樹齢500年の霊木の杉で、大雄山道了尊の大天狗を彫りました。天狗の神通力でコロナウイルスを撃退し終息されることを願いながら。

■迫力は実像には到底及びませんが、何とか完成しました。尚、杉のため木の表面を細かく、滑らかに彫るのが難しく、仕上げも雑に見えがちです。

■像のサイズは像高22.0㎝+台座5.0cmで、

15 五体目 大天狗(2)(写真をクリック PC用)

■モデルは、大雄山道了尊の奥の院への急階段の登り口右側に鎮座する大天狗(鼻高天狗)です。

左側の烏天狗と共に、仏敵に睨みを利かしています。

急階段の先の霧の中に、十一面観世音菩薩を祀ってある奥の院があります。

16 五体目 大天狗(3)(写真をクリック PC用)

大天狗は、右肩を下げ、顔を少し右下に向け、視線を参拝者に向けています、また右足を大きく開き、左からの強い風に耐え、衣をなびかせています。

■彫刻した像は、顔の下向き角度を少し小さく、開いた足の幅を小さくしています。

■図面は動きのある像のため、正面、2側面、背面の整合性に苦労しました。

このためトースカンはもちろんですが、レーザーポインターも必須でした。

17 五体目 大天狗(4)(写真をクリック PC用)

■最初に迷ったのは柾目で彫るか、板目にするかです。像全体としては迫力を出すため板目が良いのではと思っていましたが、経験がないので不安がありました。最終的には翼の強度の面で柾目は無理と思い、像全体を板目にしました。

■板目のため、衣などに木の波紋が出ましたが、全体として荒っぽさが表現できました。写真ではコントラストが強すぎるせいか、彫った表面が雑に見えますが、現物は自然な色合いで、綺麗です。団扇の模様が偶然にも団扇らしく綺麗に出ています。

18 五体目 大天狗(5)(写真をクリック PC用)

使用した杉は芯材のため、全体として茶色で重量感があり、杉の特徴でもある夏目と冬芽の境界がはっきりしています。

杉は全体として削るのは容易ですが、年輪の冬目は個所によっては炭化?しているかと思うくらい固く、また逆に夏目は柔らかいので細かい部分の彫刻は気を使いました。

■像が複雑で、凹曲面で逆目になる部分が多く、このために”#2ページの道具”に紹介する専用ナイフを用意しました。

19 五体目 大天狗(6)(写真をクリック PC用)

動きのある像であり、重心位置、頭部が下向きでかつ少し右を向き、また髭が多いので、彫るのに慎重になり時間がかかりました。

20 五体目 大天狗(7)(写真をクリック PC用)

岩座は実物と違い、単純な岩にしました。

材料どりの制約から岩座は柾目です。

仏像製作 文殊菩薩(童子) 仏像4体目

11 四体目 文殊菩薩(1)(写真をクリック PC用)

■文殊菩薩の一木作りです、経典、利剣以外は一体で彫りました。手本にした仏像は東京国立博物館の所蔵で鎌倉時代 善円の作とのこと(像高43.3_髪際高39.3)。今回彫った仏像は像高(四角の台含まず)25.5_髪際高21.0で材料はカヤです。

■先生に手本にする仏像の写真をお見せしたら、どうしてこんなに難しい仏像を彫るの!....の一言。この仏像を選んだ理由は,単に”彫ってみたいな”と思っただけで、難しさは考えもしませんでした。

先生のお話では、この仏像は若い頃の姿で、髪の毛を五つに結んであり五髻(ごけい)といい、数の違う仏像もあるとのこと。(*五髻文殊。頭に五髻を結ぶ童子)

製作途中でチェックしていただいた時に、仏像の下の岩は、本来は松の根(切株?)である。足の開き角度をより安定させるため少し開いた方が良い。また白毫の位置を気持ち程度下にするように、五髻の大きさがもう少し大きい方がよかった。 とのコメント頂きました。完成品のチェックは未だしていただいていません。

■仏像を彫っていると、難しさが少しずつ理解できるようになり、木が硬く、複雑で、サイズが小さい、の三重苦に陥りました。途中で腕を分割しようかと思いましたが何とか完成しました。実際の仏像は幾つかの部分に分割したあとが見受けられます。

■利剣と経典の巻物は自己流で作り、追加しました。

12 四体目 文殊菩薩(2)(写真をクリック PC用)

顔の作りですが、元の仏像より鼻と口が少し大きすぎます。しかしお人形さんの顔になって品が悪くなる気がするのでSTOPしました。まだ顔の表情をコントロール出来るほど技量がありません。ほんの少し削っただけで表情がかなり違ってくるので慎重になります。

■神経を使った部分は顔ですが、特に小さな口を彫るのが難しく、極小サイズの彫刻刀を購入し解決しました。

■髪の毛はナギナタ型デザインナイフでケガいて(約1.25mmピッチ)、三角刀で彫りました。

白毫は水晶で製作しました。(後述)

仏像製作 大黒天 仏像3体目

6 三体目 大黒天(1)(写真をクリック PC用)

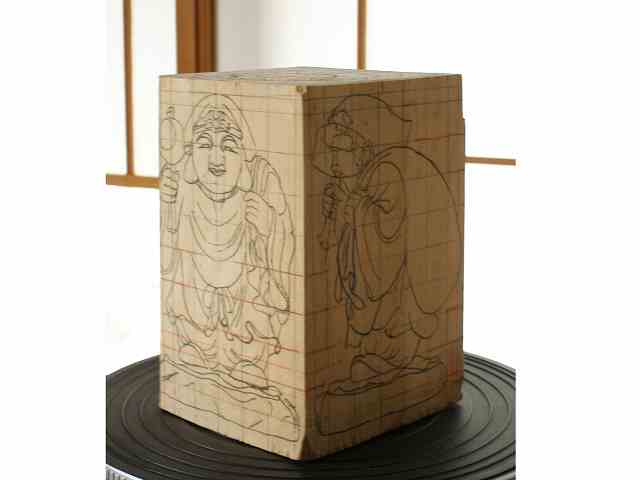

複数の大黒天の写真を組み合わせて、CADで図面を作りました。小づちを含めて一木作りです。(サイズcm:14x14x20h)

先生は50体くらい大黒天を彫ったとのことです。材はイチョウで、図面からカーボン紙を使い転写しました。少し細かい箇所まで書いていますが、イメージを頭に入れるためです。(初心者なので)

7 三体目 大黒天(2)(写真をクリック PC用)

完成です。

一番苦労したのは、小づちの向きです。先生から小づちの向きを少し振り上げ、右に倒し、少し捩じるようにと指示があったのですが、木のサイズに余裕もなく彫るのに苦労しました。

■表面から見える部分と、見えない部分が繋がるように想定して彫ることが大切と言われ、背負った袋の形が悪い(不自然)、前足が左右反対、左足が前に出ると、小づちを振るときに力が入らないと指摘されたました。しかし時期が遅く、すでに足の修正は出来ない状態でした。(参考にした写真の通りに彫ったつもりでしたが)

8 三体目 大黒天(3)(写真をクリック PC用)

修復できなかった部分もありましたが、修正部分を、修正し、やっとOKの言葉をいただきました。最後に、3体目にしてはよく頑張ったなと言われ、ホットした感じです。

9 三体目 大黒天(4)(写真をクリック PC用)

自分単独で仏像彫刻を始める場合は、市販の書籍等を教科書にしますが、やはりあるレベル以上に上達するには、知識、技量、経験の豊富な先生の直接指導を受けなければならない気がします。

いろいろな仏像に対する先生のポリシーに触れられることは貴重な体験と思います。

10 三体目 大黒天(5)(写真をクリック PC用)

図面に忠実に彫ったつもりですが、いくつも図面と違う部分がありました。

■彫刻する上で、具体的な要点や注意する点はたくさんありますが、誤解を招きやすいので掲載は致しません。写真の袋は未だ仕上げが必要。

仏像製作 白衣観音像 仏像2体目

4 二体目 白衣観音像(1)(写真をクリック PC用)

一体目と似通っているので、一体目の復習を兼ね、出来るだけ自分の思うように彫りました。出来栄えは大して変わらない感じがします。木の色合いが黒っぽく、一体目よりかなり硬く、彫るのに手間がかかりました。撮影のせいか高さが縮まって見えます。

5 二体目 白衣観音像(2)(写真をクリック PC用)

足の形状がNGでした。(土方の足と言われました)。そして衣の一部が風であおられた形のためNG。 肩の形はなで肩、怒り方、その中間の3種類あるので、それを見極めて彫るように。もっとダイナミックに彫ること。等先生のコメントをいただきました。

仏像製作 聖観音像 仏像1体目

1 一体目 聖観音像(1)(写真をクリック PC用)

私の最初の作品です。出来栄えは二の次で、勉強のための作品です。

一体目は全高40cmの聖観音像です。

一体目と二体目に使用する材は大雄山の500年位の杉の霊木です。一体目に使用した杉は、木目と色が大変きれいですが、年輪の黒い箇所は炭化しているのか大変硬く、ノミが欠ける事もありました。一般の杉材とはだいぶ違います。

■最初に原図をお借りして、それを別の用紙に書き写します。写し取ることも仏像製作過程の一環です。そしてステップごとに世話役の西○さんの指示で杉の材をノコとノミで彫刻します。時折、そして仕上がった時に先生にチェックしてもらいます。

2 一体目 聖観音像(2)(写真をクリック PC用)

見た目は単純で簡単そうに見えますが、一番難しいのは複数ある衣の先端を結ぶ線が立体的に滑らかな流線形にすることです。線で結ぶと弓状につながります。

3 一体目 聖観音像(3)(写真をクリック PC用)

■顔や細かい部分は彫刻刀を使います。

■左右のバランス、像全体が理屈が通って、流れるような形など、全体の姿がおかしくないかなど、逆目に注意しながら彫ります。

出来上がった顔は、少し人間くささを感じます。